ЛОР

Узнайте ключевые моменты лора Status Entropos:

от предыстории до актуальных событий

от предыстории до актуальных событий

Содержание

Вселенная Status Entropos — это глубокая философская история о людях, человечестве, обществе и цивилизации. О вечном огне войны, о поиске близких по духу и нраву, о предательстве и союзах, о вечном распаде и слиянии.

Предыстория Status Entropos базируется на реальной истории до середины XX века, однако последующий лор вселенной вымышлен и совпадения с реальностью случайны. Status Entropos — это вопрос "А что, если..." и фантазия, что могло бы случиться, пойди Новейшая история чуть иначе...

Предыстория Status Entropos базируется на реальной истории до середины XX века, однако последующий лор вселенной вымышлен и совпадения с реальностью случайны. Status Entropos — это вопрос "А что, если..." и фантазия, что могло бы случиться, пойди Новейшая история чуть иначе...

Синопсис

Промышленная революция изменила всю нашу жизнь, став одним из мощнейших толчков прогресса в целой истории. Но вместе с массовым производством сапог и чайников, так же массово стали производить и патроны. Изменились принципы войн.

Вслед за кровавой Первой мировой пришла ещё более ужасная Вторая мировая, а после неё — великое состязание за звание мировой гегемонии между США и СССР. Холодная война также дала толчок науке и промышленности, но и повесила угрозу мировой ядерной войны, что похоронит не только весь этот прогресс, но и станет точкой в истории нашей цивилизации.

Но к ядерной войне двух гегемоний не дошло — в изматывающей гонке первым выдохся Советский Союз: экономический кризис, затянувшаяся война в Афганистане, усиление националистических настроений. Дело шло к развалу великой сверхдержавы. Республики возжелали отколоться от Москвы и начать строить светлое будущее самостоятельно. Однако такой расклад был неприемлем Кремлю, и в ответ республикам последовал чёткий список угроз, а затем введение войск и спецслужб. Это остановило не всех, и гигантский организм стал пожирать сам же себя: блокада парламентов, стрельба, убийства лидеров оппозиции, и — последняя ставка Кремля. Приказом президента СССР был удар ядерной ракетой по столице КССР — Алма-Ате. Страх и повиновение были джекпотом, но в исторической рулетке выпала ярость советского человека. Гражданская война была быстрой: даже армия не оказывала масштабного сопротивления народу, и правящий тиран был сброшен и казнён. Начал формироваться новый миропорядок.

Теперь, кажется, человечество усвоило страшный урок и мировые правители сели за общий стол переговоров. Новые договорённости, новые гарантии, новый безопасный мир родился за этим столом. Больше не осталось ядерного оружия, люди принялись за великие инженерные проекты, великие гуманитарные миссии. Однако не иллюзия ли это? Этот прекрасный мир — однополярен, ведь строили его по лекалам гегемонии, победившей в холодной войне. Тонкий пластырь на израненном теле человечества очень скоро начал пропитываться кровью.

Права, интересы, свою справедливость крепко продолжали отстаивать ближневосточные страны, между тем колебля рынок нефти, что всё ещё питала экономики всех развитых стран. Под гегемонией США ещё оставались крупные игроки, кто имел силу голоса, и их реакции также расшатывали однополярную стабильность.

Быстрее всего от глобальной канвы отклонялась Россия, во многом благодаря наследию СССР, остаткам влияния в регионе и частично сохранённой автономии промышленности. Конфликт интересов со Штатами возвращал порядком рассосавшийся аромат холодной войны. Через мгновение последовали первые обвинения, первые провокации, первые выстрелы. Это ещё не была война, но мир вновь оказался на её пороге. Часы уже начали отсчёт до Третьей мировой, войны, за которой не будет ни мира, ни стран, ни пути обратно — лишь предельная энтропия.

Вслед за кровавой Первой мировой пришла ещё более ужасная Вторая мировая, а после неё — великое состязание за звание мировой гегемонии между США и СССР. Холодная война также дала толчок науке и промышленности, но и повесила угрозу мировой ядерной войны, что похоронит не только весь этот прогресс, но и станет точкой в истории нашей цивилизации.

Но к ядерной войне двух гегемоний не дошло — в изматывающей гонке первым выдохся Советский Союз: экономический кризис, затянувшаяся война в Афганистане, усиление националистических настроений. Дело шло к развалу великой сверхдержавы. Республики возжелали отколоться от Москвы и начать строить светлое будущее самостоятельно. Однако такой расклад был неприемлем Кремлю, и в ответ республикам последовал чёткий список угроз, а затем введение войск и спецслужб. Это остановило не всех, и гигантский организм стал пожирать сам же себя: блокада парламентов, стрельба, убийства лидеров оппозиции, и — последняя ставка Кремля. Приказом президента СССР был удар ядерной ракетой по столице КССР — Алма-Ате. Страх и повиновение были джекпотом, но в исторической рулетке выпала ярость советского человека. Гражданская война была быстрой: даже армия не оказывала масштабного сопротивления народу, и правящий тиран был сброшен и казнён. Начал формироваться новый миропорядок.

Теперь, кажется, человечество усвоило страшный урок и мировые правители сели за общий стол переговоров. Новые договорённости, новые гарантии, новый безопасный мир родился за этим столом. Больше не осталось ядерного оружия, люди принялись за великие инженерные проекты, великие гуманитарные миссии. Однако не иллюзия ли это? Этот прекрасный мир — однополярен, ведь строили его по лекалам гегемонии, победившей в холодной войне. Тонкий пластырь на израненном теле человечества очень скоро начал пропитываться кровью.

Права, интересы, свою справедливость крепко продолжали отстаивать ближневосточные страны, между тем колебля рынок нефти, что всё ещё питала экономики всех развитых стран. Под гегемонией США ещё оставались крупные игроки, кто имел силу голоса, и их реакции также расшатывали однополярную стабильность.

Быстрее всего от глобальной канвы отклонялась Россия, во многом благодаря наследию СССР, остаткам влияния в регионе и частично сохранённой автономии промышленности. Конфликт интересов со Штатами возвращал порядком рассосавшийся аромат холодной войны. Через мгновение последовали первые обвинения, первые провокации, первые выстрелы. Это ещё не была война, но мир вновь оказался на её пороге. Часы уже начали отсчёт до Третьей мировой, войны, за которой не будет ни мира, ни стран, ни пути обратно — лишь предельная энтропия.

Предыстория

XIII—XIX века

Промышленная революция

Начало новой эпохи

Промышленная революция стала одним из мощнейших толчков прогресса в целой истории. Машины, способные в одиночку выполнять труд десятков людей, ускорили не только само производство, но и вся история, казалось, набрала новый, неудержимый темп.

Из сёл люди массово устремились в города, которые превратились в огромные индустриальные центры, окружённые дымом фабрик и железными дорогами. Расцвело образование. На смену феодальным отношениям приходил капитализм с его принципами свободной конкуренции и предпринимательства, а рабочий класс, быстро растущий и набирающий силу, превращался в значимую социальную и политическую силу.

Этот технологический прорыв принёс как процветание, так и страдания: нечеловеческий труд на фабриках, отсутствие простейших мер безопасности, отравленный воздух и новые болезни, недовольство и новые идеи. Появлялись группы людей, видевшие в новом технологическом мире угрозу традиционному укладу жизни и человеческой природе — луддиты. Они сознательно уничтожали машины и саботировали работу фабрик, видя это как единственный способ остановить безжалостный неконтролируемый прогресс. Но эта борьба была актом отчаяния, отражением глубокой тревоги и, одновременно, несла ещё большую энтропию, неопределённость, хаос, потерю равновесия.

Из сёл люди массово устремились в города, которые превратились в огромные индустриальные центры, окружённые дымом фабрик и железными дорогами. Расцвело образование. На смену феодальным отношениям приходил капитализм с его принципами свободной конкуренции и предпринимательства, а рабочий класс, быстро растущий и набирающий силу, превращался в значимую социальную и политическую силу.

Этот технологический прорыв принёс как процветание, так и страдания: нечеловеческий труд на фабриках, отсутствие простейших мер безопасности, отравленный воздух и новые болезни, недовольство и новые идеи. Появлялись группы людей, видевшие в новом технологическом мире угрозу традиционному укладу жизни и человеческой природе — луддиты. Они сознательно уничтожали машины и саботировали работу фабрик, видя это как единственный способ остановить безжалостный неконтролируемый прогресс. Но эта борьба была актом отчаяния, отражением глубокой тревоги и, одновременно, несла ещё большую энтропию, неопределённость, хаос, потерю равновесия.

1939—1945

Вторая мировая война

1914—1918

Первая мировые война

Первая и Вторая мировые войны

Возникновение новых промышленных держав и стремительное наращивание экономической мощи неизбежно привели к перераспределению сил на мировой арене. И если ещё вчера с конвейерных лент сходили партии консерв и модных шляп, то сегодня они сменились патронами и стволами артиллерийских орудий. Вспыхнула Первая мировая война.

Впервые в истории человечества война стала тотальной: под ружьём оказались миллионы солдат, сотни тысяч машин, колоссальные производственные мощности. Солдаты умирали в траншеях от Ла-Манша до Балкан — в грязи и отчаянии, сталкиваясь с кошмаром токсичных газов, танков, тяжёлой артиллерии и авиации. И все эти новшества стали символами жестокости новой эры ведения войны.

Версальский договор, который должен был заложить фундамент мира, на самом деле заложил фундамент нового конфликта. Унижение и затем экономический крах Германии, хаос в России после революций и нарастающие социальные напряжения по всей Европе стали питательной почвой для радикализма, реваншизма и национализма, и вскоре стало очевидным, что мир движется к ещё более масштабной катастрофе.

Вторая мировая война превзошла по своей жестокости и масштабам всё, что человечество видело прежде. Человек индустриализировал смерть. Армия, авиация, танковые дивизии и флотилии подводных лодок разворачивались в беспрецедентных масштабах, уничтожая миллионы жизней за считанные месяцы. Масштабы человеческих потерь в Второй мировой войне поражают: более 60 миллионов человек, что составляет до 3,5% населения мира того времени, погибли. Эти жертвы включали как военнослужащих, так и гражданских лиц, ставших случайными участниками или целенаправленными жертвами военных действий и государственной политики.

Кульминацией ужаса стали атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Момент, когда нажатием кнопки были уничтожены два города, стал поворотным в истории человечества. Теперь человек осознал, что создал ультимативное оружие, способное стереть с лица земли всё живое и поставить точку в истории нашей цивилизации.

Один мудрец тогда сказал: «Мы можем сколько угодно называть себя человеком разумным, но всё существо наше в увеличении энтропии».

Впервые в истории человечества война стала тотальной: под ружьём оказались миллионы солдат, сотни тысяч машин, колоссальные производственные мощности. Солдаты умирали в траншеях от Ла-Манша до Балкан — в грязи и отчаянии, сталкиваясь с кошмаром токсичных газов, танков, тяжёлой артиллерии и авиации. И все эти новшества стали символами жестокости новой эры ведения войны.

Версальский договор, который должен был заложить фундамент мира, на самом деле заложил фундамент нового конфликта. Унижение и затем экономический крах Германии, хаос в России после революций и нарастающие социальные напряжения по всей Европе стали питательной почвой для радикализма, реваншизма и национализма, и вскоре стало очевидным, что мир движется к ещё более масштабной катастрофе.

Вторая мировая война превзошла по своей жестокости и масштабам всё, что человечество видело прежде. Человек индустриализировал смерть. Армия, авиация, танковые дивизии и флотилии подводных лодок разворачивались в беспрецедентных масштабах, уничтожая миллионы жизней за считанные месяцы. Масштабы человеческих потерь в Второй мировой войне поражают: более 60 миллионов человек, что составляет до 3,5% населения мира того времени, погибли. Эти жертвы включали как военнослужащих, так и гражданских лиц, ставших случайными участниками или целенаправленными жертвами военных действий и государственной политики.

Кульминацией ужаса стали атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Момент, когда нажатием кнопки были уничтожены два города, стал поворотным в истории человечества. Теперь человек осознал, что создал ультимативное оружие, способное стереть с лица земли всё живое и поставить точку в истории нашей цивилизации.

Один мудрец тогда сказал: «Мы можем сколько угодно называть себя человеком разумным, но всё существо наше в увеличении энтропии».

середина XX века

Послевоенное восстановление

Восстановление

Когда замолчала последняя винтовка и последняя капля крови впиталась в холодную землю, миллионы глаз наконец узрели новое время, время мира: полные воодушевления глаза солдат, полные боли глаза контуженых и калек, заплаканные глаза сирот, пустые глазницы мёртвых черепов. Боль и разрушения не знали национальности. Homo Entropos молча спрашивал себя «Что ж я наделал?!».

И всё же человечество начало подниматься. Медленно, с болью, превозмогая отчаяние. Восстановление требовало немыслимых ресурсов. В Европе катализатором восстановления стал план Маршалла, в Японии — план Доджа, СССР — восстанавливался за счёт внутренних ресурсов, огромного напряжения сил народного хозяйства и жёсткого централизованного планирования.

Послевоенное восстановление открыло ещё и множество технологических инноваций: развитие пассажирской авиации, медицины, атомной энергетики и пластмасс. Мир сжимался — путешествие через Атлантику, прежде занимавшее дни на корабле, теперь занимало считанные часы, а развитие телевидения и радиовещания создавало новое тесное информационное пространство. Впервые в истории миллионы людей могли одновременно видеть, слышать и чувствовать одно и то же. Это порождало беспрецедентное чувство общности, но и открывало новые возможности для манипуляции массовым сознанием. Создавалось общество потребления, где главными ценностями становились материальное благополучие и комфорт.

Политику ожидала не менее кардинальная трансформация. Стремительно распадались колониальные империи, веками определявшие мировой порядок. От британского господства отъединились Индия и Пакистан, вслед за ними — десятки стран в Азии и Африке. Впервые за столетия большинство человечества получило возможность самостоятельно определять свою судьбу.

Вторая мировая война сломала многополярный мир. Многие века бывшая центром мировой политики Европа оказалась зажата меж двумя новыми сверхдержавами. С одной стороны встали Соединённые Штаты Америки, опьянённые экономическим подъёмом, уверенные в своей исключительности и праве определять будущее. С другой — Советский Союз, исполинская империя, построенная на революционных идеалах и духе народа, выстоявшего под градом стали и огня. Старый континент превратился в арену идеологического противостояния между капитализмом и коммунизмом — двумя моделями общественного устройства, претендующими на глобальность и универсальность.

И всё же человечество начало подниматься. Медленно, с болью, превозмогая отчаяние. Восстановление требовало немыслимых ресурсов. В Европе катализатором восстановления стал план Маршалла, в Японии — план Доджа, СССР — восстанавливался за счёт внутренних ресурсов, огромного напряжения сил народного хозяйства и жёсткого централизованного планирования.

Послевоенное восстановление открыло ещё и множество технологических инноваций: развитие пассажирской авиации, медицины, атомной энергетики и пластмасс. Мир сжимался — путешествие через Атлантику, прежде занимавшее дни на корабле, теперь занимало считанные часы, а развитие телевидения и радиовещания создавало новое тесное информационное пространство. Впервые в истории миллионы людей могли одновременно видеть, слышать и чувствовать одно и то же. Это порождало беспрецедентное чувство общности, но и открывало новые возможности для манипуляции массовым сознанием. Создавалось общество потребления, где главными ценностями становились материальное благополучие и комфорт.

Политику ожидала не менее кардинальная трансформация. Стремительно распадались колониальные империи, веками определявшие мировой порядок. От британского господства отъединились Индия и Пакистан, вслед за ними — десятки стран в Азии и Африке. Впервые за столетия большинство человечества получило возможность самостоятельно определять свою судьбу.

Вторая мировая война сломала многополярный мир. Многие века бывшая центром мировой политики Европа оказалась зажата меж двумя новыми сверхдержавами. С одной стороны встали Соединённые Штаты Америки, опьянённые экономическим подъёмом, уверенные в своей исключительности и праве определять будущее. С другой — Советский Союз, исполинская империя, построенная на революционных идеалах и духе народа, выстоявшего под градом стали и огня. Старый континент превратился в арену идеологического противостояния между капитализмом и коммунизмом — двумя моделями общественного устройства, претендующими на глобальность и универсальность.

1979—1989

Афганистан

1970-е—1980-е

Ближний восток

1970-е

Родезия

1961—1971

Вьетнам

1961

Куба

1946—1998

Холодная война

Холодная война

Несмотря на ещё витающий в воздухе запах пороха и пепла, меж двумя гегемонами разразилась погоня за первенством на планете Земля и во всей Вселенной — холодная война. Гонка великих умов, запуск первого спутника, полёт первого человека в космос, высадка на Луну, укрепление и распространение своих культур и идеологий, заключение новых союзов, разработка новых видов оружия, массовое наращивание ядерного арсенала, пропаганда, шпионаж и диверсии.

Главным полем битвы в этой странной войне стало общественное сознание. Газеты, радио, телевидение ежедневно транслировали победные реляции об экономических успехах, военных достижениях и благополучии граждан, одновременно критикуя и высмеивая противников. В этом информационном шуме каждый видел то, что хотел видеть, и слышал то, что готов был услышать. И цена, которую человечество снова платило, оказалась ничуть не меньше кровавых мясорубок прошлого. Страх стал постоянным спутником целых поколений — страх перед ядерной катастрофой, слежкой, идеологическими чистками, внешним врагом, неизвестным будущим. Этот страх порождал новую форму человеческого существования — Homo Anxius, человек тревожный.

Однако холодная война, несмотря на свое название, редко оставалась действительно «холодной». Хоть доктрина взаимного гарантированного уничтожения и заставляла противоборствующие стороны избегать прямых конфликтов, она порождала множество мелких прокси-войн на периферии глобального противостояния. Тут и там большие игроки политической арены мерялись силой, создавая не только прогресс, но и точки напряжения в самых разных уголках нашей планеты.

Главным полем битвы в этой странной войне стало общественное сознание. Газеты, радио, телевидение ежедневно транслировали победные реляции об экономических успехах, военных достижениях и благополучии граждан, одновременно критикуя и высмеивая противников. В этом информационном шуме каждый видел то, что хотел видеть, и слышал то, что готов был услышать. И цена, которую человечество снова платило, оказалась ничуть не меньше кровавых мясорубок прошлого. Страх стал постоянным спутником целых поколений — страх перед ядерной катастрофой, слежкой, идеологическими чистками, внешним врагом, неизвестным будущим. Этот страх порождал новую форму человеческого существования — Homo Anxius, человек тревожный.

Однако холодная война, несмотря на свое название, редко оставалась действительно «холодной». Хоть доктрина взаимного гарантированного уничтожения и заставляла противоборствующие стороны избегать прямых конфликтов, она порождала множество мелких прокси-войн на периферии глобального противостояния. Тут и там большие игроки политической арены мерялись силой, создавая не только прогресс, но и точки напряжения в самых разных уголках нашей планеты.

Одной из наиболее опасных точек этого противостояния стала Куба. Потеря стратегического влияния Белого дома над островом вследствие революции, и позже сокрушительное поражение операции в бухте Кочинос привели к размещению советских ракет на острове и Карибскому кризису — моменту, когда мир оказался на волоске от ядерной катастрофы.

Вьетнам — колыбель древних культур, стал ещё одним местом, где Вашингтон решил провести черту, купирующую коммунистическую экспансию. Но молниеносная операция против Северного Вьетнама обернулась кровавым болотом, утянувшим сотни тысяч жизней, и стала кровоточащей раной американской национальной гордости. И рана эта стала новым мотивом политики Белого дома — теперь США не могли позволить себе проиграть вновь. И именно эта решимость привела их позже на другой, столь же кровавый фронт — в Африку.

Пока Соединённые Штаты переосмысливали свою глобальную роль, Советский Союз не сбавлял темпов расширения зон своих интересов. Конго, богатейшее государство центральной Африки, теперь становилось одним из крупнейших ресурсных союзников Москвы. Здесь — более половины мирового производства кобальта, жизненно важного элемента для авиастроения и перспективной электроники. Здесь — уран, к слову, ещё недавно поставляемый США для «Проекта Манхэттен». Здесь — медь, золото, вольфрам, алмазы. И всё это теперь контролировались людьми со звёздами на фуражках.

Компромисс был найден в характерной для Вашингтона манере — вмешаться в интересы соседнего с Конго государства Родезия и установить там свой форпост как противовес советскому присутствию в Африке. Родезия как раз переживала смутное время, что давало американскому Госдепу отличную возможность для внедрения в дела страны и начала строительства того самого американского форпоста в Африке.

В последние десятилетия XX века центр мировой борьбы начал смещаться всё ближе к периферии Советского Союза — из джунглей Юго-Восточной Азии и саванн Африки к ближневосточным пескам. Успех локальных прокси-войн в Африке был только репетицией для Америки, теперь же её настоящей сценой стал Ближний Восток: Война Судного дня, Ирано-Иракская, Ливанская, Сирийская.

Наш век пропитан запахом нефти. Спровоцированный этими войнами кризис чёрного золота, конечно, давал временную фору советской экономике, однако и экономика Штатов ничуть не страдала: делегируя войны своим прокси, Штаты больше не тратили собственную армию, однако теперь смогли участвовать в нескольких конфликтах одновременно, поддерживая одних, стравливая других, раздавая кредиты, оружие, технологии и политические гарантии, и главное — зажимая Советский Союз всё туже в тиски, наконец подбираясь к Афганистану.

Советский Союз всегда старался держать некий буфер, «пояс дружественных государств», у своих границ, поэтому десятилетиями развивал мирное сотрудничество с Афганистаном. Однако после разворота политического курса последнего в сторону Запада, советское вмешательство ожидаемо больше не ограничивалось только гуманитарными инвестициями, и не менее ожидаемо оно встретило полноценное сопротивление афганского общества.

Именно в этот момент на сцену вышли Соединённые Штаты, увидевшие в афганском кризисе возможность нанести удар под дых Советскому Союзу. ЦРУ, извлёкшее полезный опыт из родезийской кампании, разработало операцию «Циклон» — крупнейшую секретную операцию в своей истории. Через посредничество пакистанской разведки начались поставки оружия афганским повстанцам, а в тренировочных лагерях Пакистана инструкторы готовили боевиков, обучая их тактике ведения партизанской войны против технически превосходящего противника.

В Вашингтоне эту стратегию называли «мягкой войной» — подход, когда вместо прямого военного вмешательства, которое привело к катастрофе во Вьетнаме, США действовали через местных союзников, снабжая их ресурсами и идеологической поддержкой, как это было в Родезии. Теперь американцы могли устроить СССР его собственный Вьетнам.

СССР, разрабатывая свою военную доктрину, готовился к войне с силами НАТО в Европе. Вместо этого поколение, привыкшее к грандиозным парадам и маршам, оказалось втянуто в совершенно иной тип войны — партизанский, где невозможно провести чёткую линию фронта, где враг может скрываться среди мирного населения, где он может в любое мгновение оказаться за спиной.

Идеологический энтузиазм, изначально присутствовавший у части советского общества угасал. В 1986 году в СССР произошло важное политическое изменение — к власти пришёл Михаил Горбачёв, для которого Афганская война была обузой от предшественников. Экономика, и без того напряжённая гонкой вооружений с США, понесла колоссальные убытки, однако ещё страшнее был моральный ущерб — тысячи погибших, десятки тысяч раненых, сотни тысяч тех, кто вернулся домой с психологическими травмами. «Афганский синдром» стал аналогом американского «вьетнамского синдрома» — коллективным горем и травмой целого поколения. В кремлёвских кабинетах тоже зрела идея «сильной руки», которая смогла бы вывести страну из кризиса и вернуть ей былое величие.

Вьетнам — колыбель древних культур, стал ещё одним местом, где Вашингтон решил провести черту, купирующую коммунистическую экспансию. Но молниеносная операция против Северного Вьетнама обернулась кровавым болотом, утянувшим сотни тысяч жизней, и стала кровоточащей раной американской национальной гордости. И рана эта стала новым мотивом политики Белого дома — теперь США не могли позволить себе проиграть вновь. И именно эта решимость привела их позже на другой, столь же кровавый фронт — в Африку.

Пока Соединённые Штаты переосмысливали свою глобальную роль, Советский Союз не сбавлял темпов расширения зон своих интересов. Конго, богатейшее государство центральной Африки, теперь становилось одним из крупнейших ресурсных союзников Москвы. Здесь — более половины мирового производства кобальта, жизненно важного элемента для авиастроения и перспективной электроники. Здесь — уран, к слову, ещё недавно поставляемый США для «Проекта Манхэттен». Здесь — медь, золото, вольфрам, алмазы. И всё это теперь контролировались людьми со звёздами на фуражках.

Компромисс был найден в характерной для Вашингтона манере — вмешаться в интересы соседнего с Конго государства Родезия и установить там свой форпост как противовес советскому присутствию в Африке. Родезия как раз переживала смутное время, что давало американскому Госдепу отличную возможность для внедрения в дела страны и начала строительства того самого американского форпоста в Африке.

В последние десятилетия XX века центр мировой борьбы начал смещаться всё ближе к периферии Советского Союза — из джунглей Юго-Восточной Азии и саванн Африки к ближневосточным пескам. Успех локальных прокси-войн в Африке был только репетицией для Америки, теперь же её настоящей сценой стал Ближний Восток: Война Судного дня, Ирано-Иракская, Ливанская, Сирийская.

Наш век пропитан запахом нефти. Спровоцированный этими войнами кризис чёрного золота, конечно, давал временную фору советской экономике, однако и экономика Штатов ничуть не страдала: делегируя войны своим прокси, Штаты больше не тратили собственную армию, однако теперь смогли участвовать в нескольких конфликтах одновременно, поддерживая одних, стравливая других, раздавая кредиты, оружие, технологии и политические гарантии, и главное — зажимая Советский Союз всё туже в тиски, наконец подбираясь к Афганистану.

Советский Союз всегда старался держать некий буфер, «пояс дружественных государств», у своих границ, поэтому десятилетиями развивал мирное сотрудничество с Афганистаном. Однако после разворота политического курса последнего в сторону Запада, советское вмешательство ожидаемо больше не ограничивалось только гуманитарными инвестициями, и не менее ожидаемо оно встретило полноценное сопротивление афганского общества.

Именно в этот момент на сцену вышли Соединённые Штаты, увидевшие в афганском кризисе возможность нанести удар под дых Советскому Союзу. ЦРУ, извлёкшее полезный опыт из родезийской кампании, разработало операцию «Циклон» — крупнейшую секретную операцию в своей истории. Через посредничество пакистанской разведки начались поставки оружия афганским повстанцам, а в тренировочных лагерях Пакистана инструкторы готовили боевиков, обучая их тактике ведения партизанской войны против технически превосходящего противника.

В Вашингтоне эту стратегию называли «мягкой войной» — подход, когда вместо прямого военного вмешательства, которое привело к катастрофе во Вьетнаме, США действовали через местных союзников, снабжая их ресурсами и идеологической поддержкой, как это было в Родезии. Теперь американцы могли устроить СССР его собственный Вьетнам.

СССР, разрабатывая свою военную доктрину, готовился к войне с силами НАТО в Европе. Вместо этого поколение, привыкшее к грандиозным парадам и маршам, оказалось втянуто в совершенно иной тип войны — партизанский, где невозможно провести чёткую линию фронта, где враг может скрываться среди мирного населения, где он может в любое мгновение оказаться за спиной.

Идеологический энтузиазм, изначально присутствовавший у части советского общества угасал. В 1986 году в СССР произошло важное политическое изменение — к власти пришёл Михаил Горбачёв, для которого Афганская война была обузой от предшественников. Экономика, и без того напряжённая гонкой вооружений с США, понесла колоссальные убытки, однако ещё страшнее был моральный ущерб — тысячи погибших, десятки тысяч раненых, сотни тысяч тех, кто вернулся домой с психологическими травмами. «Афганский синдром» стал аналогом американского «вьетнамского синдрома» — коллективным горем и травмой целого поколения. В кремлёвских кабинетах тоже зрела идея «сильной руки», которая смогла бы вывести страну из кризиса и вернуть ей былое величие.

17 авг 1998 — 19 авг 1998

Вторая гражданская война

1998

Распад СССР

Конец холодной войны

На стыке 1980-х и 1990-х годов роль советского блока в регионе и во всём мире стремительно меркла. После унизительного конца афганской войны, «бархатных» революций в Европе и коллапса Варшавского договора, смены курса ранее социалистических стран Азии, Африки и Латинской Америки, безучастия Советского Союза при развале Югославии, и в конце концов позорного ухода Михаила Горбачёва место у руля занял Михаил Викторович Котельников — человек спецслужб, жёсткий прагматик, обещавший восстановить былую мощь сверхдержавы.

При Котельникове Советский Союз начал вновь закрываться, снова вооружаться, опять делать ставку на промышленность и возвращать жёсткий централизованный порядок. На первый взгляд, падение в бездну и правда закончилось: даже экономика начала малыми шагами оправляться от предыдущих потрясений. Но чем сильнее Котельников сжимал пальцы, тем быстрее ускользали остатки влияния. Израиль уже без колебаний ввёл войска в Ливан, США ожидаемо поддерживали израильтян и христианские фаланги. Советская разведка пыталась удержать хотя бы Сирию, уповая на «народное сопротивление» — палестинцев, шиитские формирования и даже радикальных фанатиков.

Окружённый всё более лояльными, но всё менее компетентными людьми, Котельников в каждом поражении видел заговор Запада, во всяком голосе недовольства — предательство, и это параноидальное затмение приводило ко всё новым потерям. В конце концов сами же советские республики одна за одной возжелали отсоединиться и начать строить своё будущее самостоятельно, без убийственного руководства из Кремля.

В это же время, практически полностью вытеснив советов с Ближнего востока, Вашингтон стал закладывать фундамент для нового форпоста в регионе. Так, на фоне затяжной лихорадки в Ираке — военных мятежей и погромов против курдов, американские власти увидели новое окно возможностей, а западная пресса заговорила о возможной гуманитарной катастрофе.

Американское вмешательство даже не ставилось под сомнение — это был вопрос только времени и чистых формальностей. Вместе с гуманитарной помощью курдским ополченцам в Ираке поступала и ограниченная военная помощь, прибывали инструкторы, советники и ЧВК. Теперь же новая волна погромов против курдов оборачивается значительными потерями уже с иракской стороны. Международная коалиция инициирует полномасштабную операцию по созданию зоны безопасности, де-факто отрезая от Багдада регион, по площади сравнимый со Швейцарией. Курдистан становится для Америки «новой Родезией», шилом под боком у Советского Союза, Ирана, Турции, Сирии, Ливана. В 1997 году курдские лидеры провозглашают автономию, начав свой путь к независимости.

При Котельникове Советский Союз начал вновь закрываться, снова вооружаться, опять делать ставку на промышленность и возвращать жёсткий централизованный порядок. На первый взгляд, падение в бездну и правда закончилось: даже экономика начала малыми шагами оправляться от предыдущих потрясений. Но чем сильнее Котельников сжимал пальцы, тем быстрее ускользали остатки влияния. Израиль уже без колебаний ввёл войска в Ливан, США ожидаемо поддерживали израильтян и христианские фаланги. Советская разведка пыталась удержать хотя бы Сирию, уповая на «народное сопротивление» — палестинцев, шиитские формирования и даже радикальных фанатиков.

Окружённый всё более лояльными, но всё менее компетентными людьми, Котельников в каждом поражении видел заговор Запада, во всяком голосе недовольства — предательство, и это параноидальное затмение приводило ко всё новым потерям. В конце концов сами же советские республики одна за одной возжелали отсоединиться и начать строить своё будущее самостоятельно, без убийственного руководства из Кремля.

В это же время, практически полностью вытеснив советов с Ближнего востока, Вашингтон стал закладывать фундамент для нового форпоста в регионе. Так, на фоне затяжной лихорадки в Ираке — военных мятежей и погромов против курдов, американские власти увидели новое окно возможностей, а западная пресса заговорила о возможной гуманитарной катастрофе.

Американское вмешательство даже не ставилось под сомнение — это был вопрос только времени и чистых формальностей. Вместе с гуманитарной помощью курдским ополченцам в Ираке поступала и ограниченная военная помощь, прибывали инструкторы, советники и ЧВК. Теперь же новая волна погромов против курдов оборачивается значительными потерями уже с иракской стороны. Международная коалиция инициирует полномасштабную операцию по созданию зоны безопасности, де-факто отрезая от Багдада регион, по площади сравнимый со Швейцарией. Курдистан становится для Америки «новой Родезией», шилом под боком у Советского Союза, Ирана, Турции, Сирии, Ливана. В 1997 году курдские лидеры провозглашают автономию, начав свой путь к независимости.

Теряя контроль, президент Михаил Котельников прибегнул к последнему рычагу давления — введению войск и ядерному шантажу откалывающихся от СССР республик. Ключевыми регионами интереса для Кремля, конечно же, были Прибалтика, Белоруссия, Украина и Казахстан. Рига, Вильнюс, Таллин, Киев, Алма-Ата, Минск и другие крупные города республик оказались буквально парализованы: МВД и КГБ блокировали парламенты республик, не позволяя объявить о независимости и отколоться от Москвы.

Но ядерный шантаж лишь раскалил противостояние Москвы и республик. Раскалил докрасна. Республики заявили о готовности сражаться за независимость во что бы то ни стало. Так например, Киев в ответ на ядерные угрозы Москвы, обладая третьим ядерным потенциалом, послал Котельникову обратную угрозу, дерзко взвинчивая ставки не только в этом «диалоге» с Кремлём, но и во всем мире — угроза большой ядерной войны стала самой что ни на есть реальной. Вместе с Киевом готовы были поставить на кон само своё существование и другие страны, волнения начинались в Молдове, Белоруссии, Казахстане и странах Центральной Азии.

Но агония умирающего гиганта не предполагала гуманности.

17 августа 1998 года над Алма-Атой взрос ядерный гриб высотою в несколько Останкинских телебашен. Спецслужбисты ликвидировали президента, Казахстан был захвачен войсками Котельникова.

В то же время протесты против Котельникова сменились настоящим повстанческим движением по всей территории СССР. Их цель — свергнуть узурпатора, установить временное правительство и дипломатическим путём решать сложившиеся вопрос. Одна из крупнейших повстанческих групп была «Саблинская». Игорь Саблин, её лидер, по характеру был авторитетом, сильным оратором и, можно сказать, таким же прагматичным автократом, однако принципиально выступал против открытой агрессии и, тем более, ядерного шантажа. В то время как он созывал народ подниматься и бороться, подпольными диверсионными операциями в его группе руководил бывший конструктор морфлота Алексей Марин, имеющий за собой определённый багаж знаний и поддержку отца-ветерана трёх войн. Именно Саблину с Мариным впоследствии, 19 августа 1998 года, удастся войти в Кремль и взять Котельникова. В эту же минуту управление СССР перешло в руки Саблина до проведения народного собрания и голосования.

Котельников, тем не менее, не был осуждён традиционно: по личному указанию Саблина его вывезли в испытательные поля Казахстана и публично, с трансляцией по всем телеканалам страны, казнили нанесением ядерного удара малой мощности — в отместку за преступление перед казахским народом.

«Ядерному тирану ядерная смерть!» — была первая фраза Саблина, ознаменовавшая начало нового времени.

Но ядерный шантаж лишь раскалил противостояние Москвы и республик. Раскалил докрасна. Республики заявили о готовности сражаться за независимость во что бы то ни стало. Так например, Киев в ответ на ядерные угрозы Москвы, обладая третьим ядерным потенциалом, послал Котельникову обратную угрозу, дерзко взвинчивая ставки не только в этом «диалоге» с Кремлём, но и во всем мире — угроза большой ядерной войны стала самой что ни на есть реальной. Вместе с Киевом готовы были поставить на кон само своё существование и другие страны, волнения начинались в Молдове, Белоруссии, Казахстане и странах Центральной Азии.

Но агония умирающего гиганта не предполагала гуманности.

17 августа 1998 года над Алма-Атой взрос ядерный гриб высотою в несколько Останкинских телебашен. Спецслужбисты ликвидировали президента, Казахстан был захвачен войсками Котельникова.

В то же время протесты против Котельникова сменились настоящим повстанческим движением по всей территории СССР. Их цель — свергнуть узурпатора, установить временное правительство и дипломатическим путём решать сложившиеся вопрос. Одна из крупнейших повстанческих групп была «Саблинская». Игорь Саблин, её лидер, по характеру был авторитетом, сильным оратором и, можно сказать, таким же прагматичным автократом, однако принципиально выступал против открытой агрессии и, тем более, ядерного шантажа. В то время как он созывал народ подниматься и бороться, подпольными диверсионными операциями в его группе руководил бывший конструктор морфлота Алексей Марин, имеющий за собой определённый багаж знаний и поддержку отца-ветерана трёх войн. Именно Саблину с Мариным впоследствии, 19 августа 1998 года, удастся войти в Кремль и взять Котельникова. В эту же минуту управление СССР перешло в руки Саблина до проведения народного собрания и голосования.

Котельников, тем не менее, не был осуждён традиционно: по личному указанию Саблина его вывезли в испытательные поля Казахстана и публично, с трансляцией по всем телеканалам страны, казнили нанесением ядерного удара малой мощности — в отместку за преступление перед казахским народом.

«Ядерному тирану ядерная смерть!» — была первая фраза Саблина, ознаменовавшая начало нового времени.

1998

Распад СССР

Новая Россия

Одним из первых решений Саблина было установление окончательной точки в истории Советского Союза. РСФСР стала Российской Федерацией, прочие республики по итогам референдумов либо присоединялись к России, либо получали суверенитет и независимость.

Во избежание хаоса, одним из первых вопросов, за которые взялся Саблин, стало восстановление порядка и стабильности в стране. Выведя Советскую армию из уже независимых соседних республик, прибрав к руке спецслужбы, Саблин интегрировал повстанческие группы в новую политическую систему. Тысячи добровольцев стали теперь официальной силой под названием «Корпус Защитников Родины» — но не очередной военной структурой вроде спецназа или десантников, а целым общественным движением патриотов и добровольцев. КЗР можно было сравнить с народной милицией, однако кроме функции эдаких «дружинников» на страже порядка и безопасности, добровольцы скоро найдут своё место практически во всех сферах жизни страны: от уборки улиц до патриотического воспитания новых поколений. Во главе же КЗР встал сам Алексей Марин — как человек, вновь доказавший свою профпригодность и отданность военному делу. (ниже — карта Евразии 1998)

Во избежание хаоса, одним из первых вопросов, за которые взялся Саблин, стало восстановление порядка и стабильности в стране. Выведя Советскую армию из уже независимых соседних республик, прибрав к руке спецслужбы, Саблин интегрировал повстанческие группы в новую политическую систему. Тысячи добровольцев стали теперь официальной силой под названием «Корпус Защитников Родины» — но не очередной военной структурой вроде спецназа или десантников, а целым общественным движением патриотов и добровольцев. КЗР можно было сравнить с народной милицией, однако кроме функции эдаких «дружинников» на страже порядка и безопасности, добровольцы скоро найдут своё место практически во всех сферах жизни страны: от уборки улиц до патриотического воспитания новых поколений. Во главе же КЗР встал сам Алексей Марин — как человек, вновь доказавший свою профпригодность и отданность военному делу. (ниже — карта Евразии 1998)

Предстояла долгая и трудная работа по организации временного правительства, реформации экономической системы и налаживанию международных отношений. Ради сохранения имиджа борца за народ, Саблин тут же инициировал проведение выборов: и парламентских, и президентских. Отказавшись от участия в президентской гонке, он вскоре передал власть новоизбранному президенту Валентину Николаевичу Зубкову, а сам ушёл с политической арены в предпринимательство, учредив предприятие «РосНовПром».

Зубков оказался успешным дипломатом, быстро наладившим связь и широкое сотрудничество с республиками бывшего СССР: совместная разработка полезных ископаемых и тяжёлая промышленность в Украине, крупная экономическая поддержка Литвы взамен на сухопутный коридор в Калининградскую область, добыча нефти на территории Казахстана и доступ к космодрому Байконур. Примечательно, что практически всеми ключевыми вопросами как внешних, так и внутренних разработок, исследований, торговли, логистики, военной и даже космической программ занимался именно «РосНовПром», являясь главной прослойкой между государством и любым частным бизнесом.

Зубков оказался успешным дипломатом, быстро наладившим связь и широкое сотрудничество с республиками бывшего СССР: совместная разработка полезных ископаемых и тяжёлая промышленность в Украине, крупная экономическая поддержка Литвы взамен на сухопутный коридор в Калининградскую область, добыча нефти на территории Казахстана и доступ к космодрому Байконур. Примечательно, что практически всеми ключевыми вопросами как внешних, так и внутренних разработок, исследований, торговли, логистики, военной и даже космической программ занимался именно «РосНовПром», являясь главной прослойкой между государством и любым частным бизнесом.

Миллениум

1999

МКЯО

Международная конференция по Ядерному Разоружению

После ядерной бомбардировки Казахстана весь мир охватил шок, а вслед за ним и антиядерные движения: люди требовали отказа от самого опасного оружия на Земле, ведь кто знает, где и когда следующий властитель вдруг сбредит и нажмёт красную кнопку, и не ваш ли город накроет ядерный гриб. Всё началось громкими лозунгами «Мы за мирный атом!», но с каждым днём эти акции прибавляли в агрессии: люди перекрывали крупные транспортные узлы, блокировали доступ к зданиям парламента, оцепляли атомные электростанции — делали всё, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме. Долгие недели новости об антиядерных протестах не уходили с главных страниц большинства либеральных изданий, особенно в странах Запада и в России. Тем более, во многом антиядерная повестка поддерживалась США и ООН.

Будучи великой державой, победившей в Холодной войне и получившей в распоряжение весь мир, Штатам не составило труда активно продвинуть идею о новом безъядерном мире, где больше не случится трагедий, подобных Казахстанской. В подкрепление намерений задействовались как методы дипломатии, экономической поддержки, гарантий безопасности, так и демонстрация силы и принуждение. Давление на политических лидеров в конечном итоге привело к созыву Международной Конференции по ядерному разоружению. В рамках конференции был поднят вопрос о путях к сокращению ядерных арсеналов, а впоследствии был установлен ряд международных соглашений нового поколения.

Спустя несколько десятилетий Холодной войны, чуть не приведшей к началу ядерной конфронтации двух сверхдержав и после настоящего ядерного теракта, мир стал наконец приобретать более безопасные очертания. Хоть и ничто более не сдерживало страны от агрессивной внешней политики.

Будучи великой державой, победившей в Холодной войне и получившей в распоряжение весь мир, Штатам не составило труда активно продвинуть идею о новом безъядерном мире, где больше не случится трагедий, подобных Казахстанской. В подкрепление намерений задействовались как методы дипломатии, экономической поддержки, гарантий безопасности, так и демонстрация силы и принуждение. Давление на политических лидеров в конечном итоге привело к созыву Международной Конференции по ядерному разоружению. В рамках конференции был поднят вопрос о путях к сокращению ядерных арсеналов, а впоследствии был установлен ряд международных соглашений нового поколения.

Спустя несколько десятилетий Холодной войны, чуть не приведшей к началу ядерной конфронтации двух сверхдержав и после настоящего ядерного теракта, мир стал наконец приобретать более безопасные очертания. Хоть и ничто более не сдерживало страны от агрессивной внешней политики.

2000

Начало строительства «Титана»

Вавилонская плотина

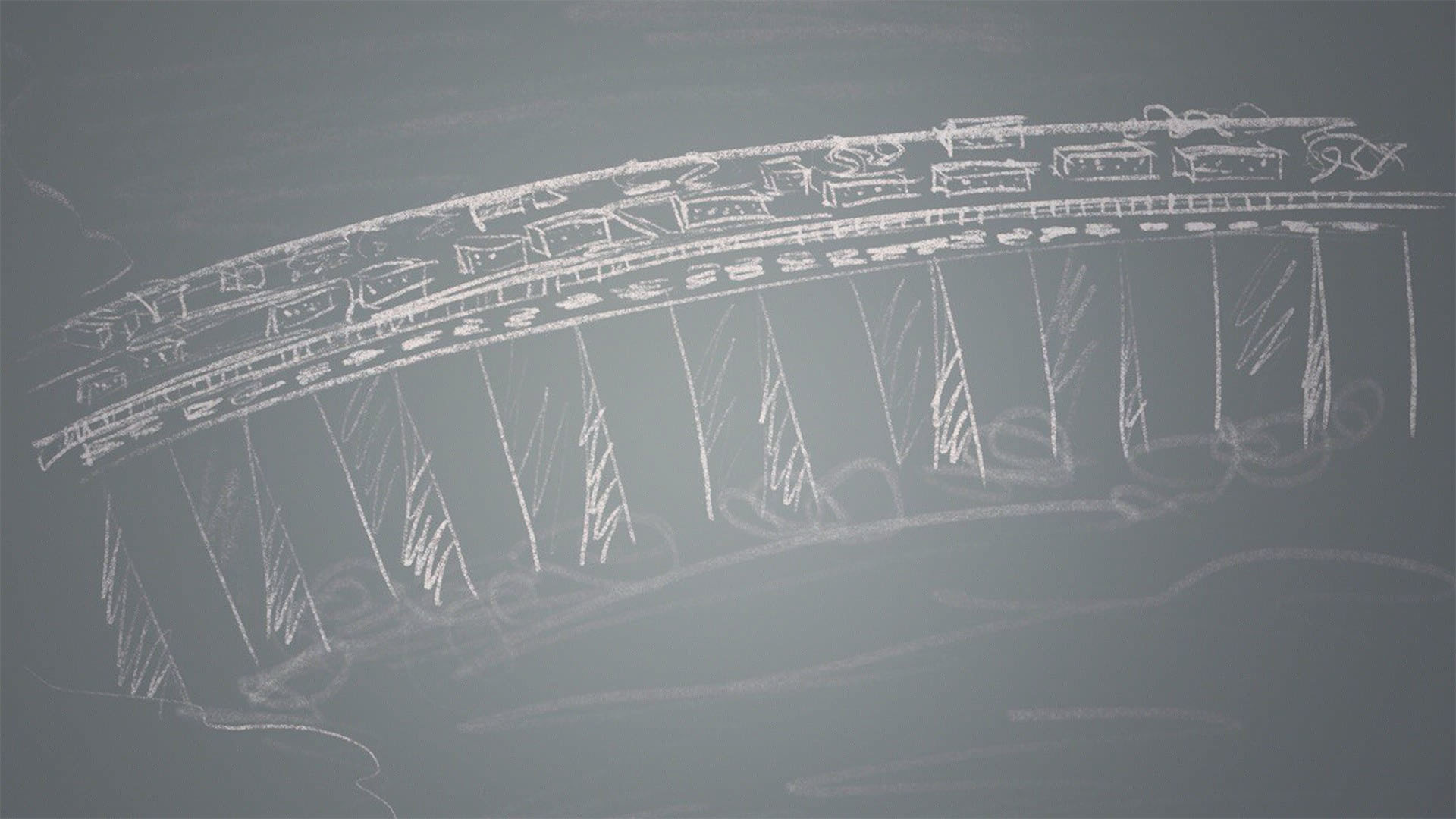

Падение Советского Союза одномоментно разблокировало широченное поле для сотрудничества стран друг с другом — как на Евразийском континенте, так и совсем глобально.

Так, в рамках выстраивания отношений между Соединёнными Штатами и молодой Российской Федерацией был разработан интересный план по утилизации ядерного оружия с пользой для обоих государств. Вместе с тем возрождался и один из нереализованных мегапроектов прошлого — замысел предполагал всё же построить плотину через Берингов пролив, соединив материки территориально и экономически.

Согласно идее, некоторую часть ядерных боеголовок должны были точечно взорвать в проливе, чтобы облегчить разрушение больших объёмов особо твёрдых скальных пород и удешевить возведение фундамента плотины с нескольких сотен до всего нескольких десятков миллиардов долларов.

Мало того, что инициатива несла огромные риски непосредственно применением ядерного оружия (вновь!), так и в любом случае негативные последствия от строительства плотины во многом перекрывали бы все её преимущества — например, влияние на климат Южной Азии в краткосрочной перспективе было очевидным, и данный регион явно не излучал восторга. Что уж говорить если даже некоторые соратники президентов и России, и США выступали радикально против этого плана.

И всё же, уладив самые животрепещущие вопросы политического, экологического и инженерного толка, два государства-гиганта приступили к строительству не то плотины, не то настоящего памятника могуществу человеческой цивилизации.

«Обязанности» разделились примерно следующим образом: Штаты предоставляли передовые технологии и материалы, Россия — невероятные объёмы сырья. Инженеры трудились с обеих сторон, скрепляя силу единства двух наций. Одно из важных изобретений, вообще позволившее строительству начаться — специальные детонационные камеры, изолирующие от внешней среды радиоактивные материалы после ядерных взрывов.

В широком понимании предполагалось, что «Титан», именно так назвали плотину, хоть и будет нести множественные негативные последствия, станет ключом к благополучию в будущем. Строительство такого проекта заняло бы 10—15, а то и все 20 лет, что, опять же, давало надежду на конец вражде и начало большому сотрудничеству как в процессе реализации проекта, так и впоследствии.

Так, в рамках выстраивания отношений между Соединёнными Штатами и молодой Российской Федерацией был разработан интересный план по утилизации ядерного оружия с пользой для обоих государств. Вместе с тем возрождался и один из нереализованных мегапроектов прошлого — замысел предполагал всё же построить плотину через Берингов пролив, соединив материки территориально и экономически.

Согласно идее, некоторую часть ядерных боеголовок должны были точечно взорвать в проливе, чтобы облегчить разрушение больших объёмов особо твёрдых скальных пород и удешевить возведение фундамента плотины с нескольких сотен до всего нескольких десятков миллиардов долларов.

Мало того, что инициатива несла огромные риски непосредственно применением ядерного оружия (вновь!), так и в любом случае негативные последствия от строительства плотины во многом перекрывали бы все её преимущества — например, влияние на климат Южной Азии в краткосрочной перспективе было очевидным, и данный регион явно не излучал восторга. Что уж говорить если даже некоторые соратники президентов и России, и США выступали радикально против этого плана.

И всё же, уладив самые животрепещущие вопросы политического, экологического и инженерного толка, два государства-гиганта приступили к строительству не то плотины, не то настоящего памятника могуществу человеческой цивилизации.

«Обязанности» разделились примерно следующим образом: Штаты предоставляли передовые технологии и материалы, Россия — невероятные объёмы сырья. Инженеры трудились с обеих сторон, скрепляя силу единства двух наций. Одно из важных изобретений, вообще позволившее строительству начаться — специальные детонационные камеры, изолирующие от внешней среды радиоактивные материалы после ядерных взрывов.

В широком понимании предполагалось, что «Титан», именно так назвали плотину, хоть и будет нести множественные негативные последствия, станет ключом к благополучию в будущем. Строительство такого проекта заняло бы 10—15, а то и все 20 лет, что, опять же, давало надежду на конец вражде и начало большому сотрудничеству как в процессе реализации проекта, так и впоследствии.

начало 2000-х

Интерконтинентальный альянс

Интерконтинентальный альянс

Наверное, крупнейший вклад в продолжении формирования мирового единства создало принятие ослабшей, другой, ещё недавно враждебной, но всё ещё гигантской России в НАТО взамен на отказ от ядерного оружия.

По итогу, резкое увеличение влияния демократических ценностей на Евразийском континенте, слияние сил западного и постсоветского миров, создали новый гигантский союз — эдакий «Северный блок», расстилающийся практически по всему северному полушарию Земли.

Реформы претерпела и НАТО — ведь сама суть организации больше не имела смысла. Североатлантический альянс стал Интерконтинентальным альянсом, суть которого теперь заключалась в стандартизации и создании гигантской военной машины, готовой как защитить от кого угодно, так и навязать демократические ценности свободного мира кому угодно.

По итогу, резкое увеличение влияния демократических ценностей на Евразийском континенте, слияние сил западного и постсоветского миров, создали новый гигантский союз — эдакий «Северный блок», расстилающийся практически по всему северному полушарию Земли.

Реформы претерпела и НАТО — ведь сама суть организации больше не имела смысла. Североатлантический альянс стал Интерконтинентальным альянсом, суть которого теперь заключалась в стандартизации и создании гигантской военной машины, готовой как защитить от кого угодно, так и навязать демократические ценности свободного мира кому угодно.

2006

Unrest of 2006

Unrest of 2006

ываыва

10 июля 2018

2018

2018

ываыва